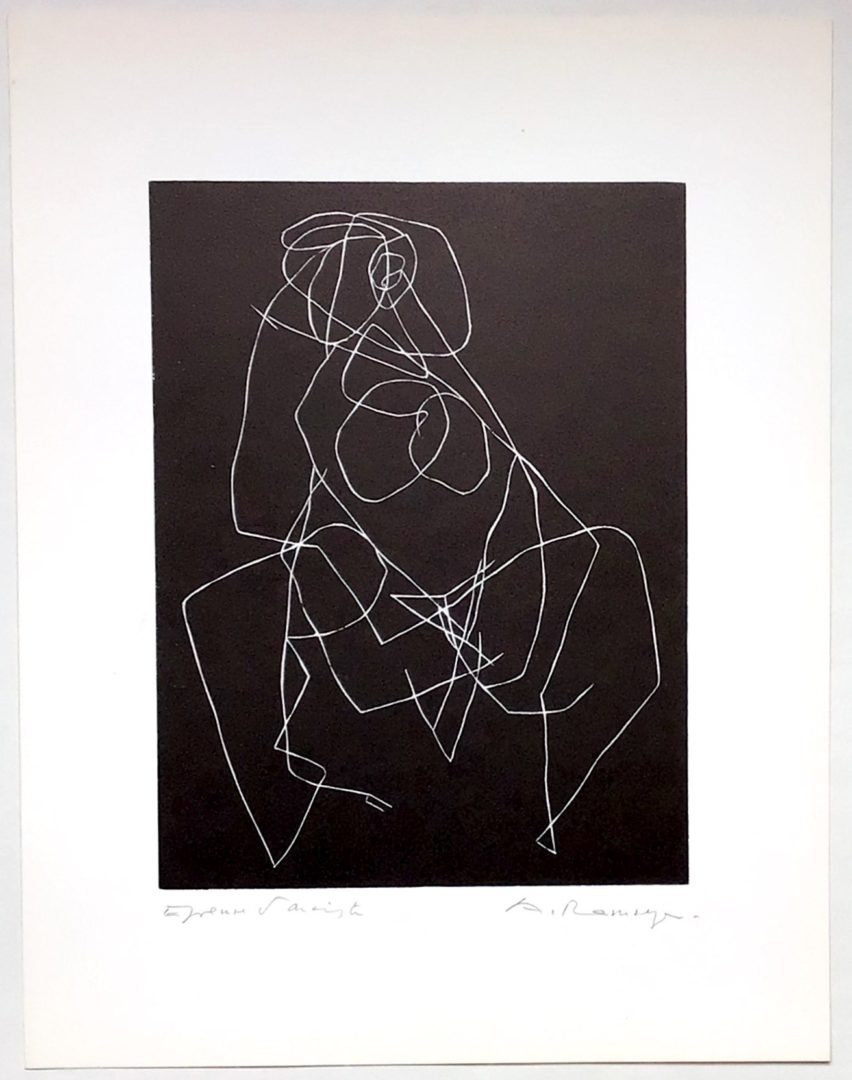

Né en 1914 à Tramelan, dans le Jura Bernois, André Ramseyer s’est inscrit à l’école d’art de La Chaux-de-Fonds après avoir terminé l’école normale, où il a étudié de 1933 à 1935. Il a été formé à la taille de la pierre par Léon Perrin. Il partageait avec celui-ci sa passion pour Rodin. En 1935, il est parti à Paris, où il a suivi les cours des Académies libres de Montmartre et de Montparnasse. En 1936, il a obtenu son diplôme en Suisse pour l’enseignement des disciplines artistiques, puis est parti à Florence en 1937 pour poursuivre sa formation. En 1941, il a épousé l’artiste Jacqueline Maeder qui devient Jacqueline Ramseyer, artiste elle aussi. Il se lance dans l’enseignement dès 1943. Durant ces années, il a montré une tendance à l’abstraction, s’orientant vers une sculpture non figurative, comme en témoigne « La Baigneuse » (1948), qui a d’ailleurs provoqué un scandale. Ramseyer cherchait avant tout à travailler en harmonie avec son intériorité, et un voyage à Paris en 1949 a été décisif. Là, il a fréquenté le sculpteur Ossip Zadkine. Suite à ce voyage, l’influence d’Henry Moore et de Jean Arp est encore plus prononcée. Il est entré dans une période féconde et originale caractérisée par la sculpture de non-figuration pure, ne respectant plus le réalisme physique et dominée par la forme du cercle. Il cherchait à inscrire des formes libres dans un espace qu’il redéfinissait et s’appropriait, notamment à travers le vide. À partir de 1970, il a cessé d’enseigner pour se consacrer pleinement à son art, exposant davantage et produisant plus d’œuvres. Finalement, il a atteint un style artistique singulier qui a laissé une empreinte, en Suisse et au-delà. À partir de 1998, André Ramseyer a peu à peu abandonné la sculpture pour des raisons de santé et s’est tourné vers la poésie. Il est décédé en 2007.

L’artiste a participé à environ soixante expositions personnelles, avec un rôle particulièrement important joué par la galerie Numaga et la Galerie Arts et Lettres de Vevey dans sa carrière. Deux expositions rétrospectives ont marqué sa trajectoire artistique, la première en 1979 au Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel et la seconde en 2006 au Musée Jurassien des Arts de Moutier. Une exposition au Musée Jenish en 1985, aux côtés de Denise Mennet, a également revêtu une importance particulière. Les expositions collectives de l’artiste ont été nombreuses, notamment les expositions suisses de sculpture en plein air de Bienne (1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1975), de Gambarogno (1968), de Montreux (1969), de Sion (1976), de Bâle (Grün 80), de Bex (1984), de Môtiers (1985, 1989), de Delémont (1989), de Martigny (Fondation Giannadda, 1991), ainsi que l’Exposition Nationale Suisse de 1964 à Lausanne. À partir de 1953, il a participé à des expositions collectives hors de Suisse, notamment en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Belgique, en Espagne, aux États-Unis, en France, à Hong Kong, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Roumanie.

En 1957, il a reçu le Prix International de la Sculpture de Carrare. En 1966, il a été honoré du Prix Jean-Art dans le cadre de la quatrième Exposition Suisse de Sculpture en Plein Air à Bienne, ainsi que du Prix du Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. En 1972, il a reçu le Prix Ibizagrafic, suivi en 1975 du Prix de l’Institut Neuchâtelois. En 1997, il a été récompensé par la Fondation pour le Rayonnement de Neuchâtel.

SV

FAA: La donation du fonds a été effectuée en novembre 2022 par les deux enfants de l’artiste, accompagné d’un classeur d’archives. Il comprend une vingtaine de sculptures, généralement en plâtre, et une centaine d’œuvres en 2 dimensions, y compris des dessins préparatoires pour des sculptures. (Les archives de l’artiste et celles de son épouse ont été déposées par les héritiers en 2009 auprès de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.)